直接会えない親戚のお子さんなどに、お小遣いやクリスマスプレゼントとして、またはお年玉などを送る機会は結構あります。つまりは現金です。

贈り物は、物、金券、お金などがあります。そのなかでも、今回は現金を送る方法を紹介します。

この時、意外と迷うのは「どうやって送るのか」ということですよね。なぜかと言えば、かんじんの中身が現金だからです。

お察しの通り、現金は宅配便等で送ることはできません。今回は、具体的な方法を紹介します。

はじめに、お金を送るために必用な物です。

もくじ

- もくじ

- 用意するもの

- 現金書留の封筒について

- 効率の良い用意の仕方

- 郵便局で封入する場合に注意すること

- 窓口が開いている時間に行けない時はゆうゆう窓口へ

- その他注意する事

- 発送するタイミング

- そもそも現金書留(げんきんかきとめ)って何?

- 郵便局で封入と差出を一度に済ませる場合の手順

- まとめ

用意するもの

- 中味のお金(できれば新券が好ましい)

- お金を入れるポチ袋など(現金書留の封筒に入るサイズ)

- 現金書留の封筒

- (自宅で封入する場合は)封入するためのノリ

- 送料分のお金

現金書留の封筒について

※現金書留の封筒はリニューアルされています。新しい現金書留封筒の記事はこちらをご覧ください。

※↓こちらはリニューアル前の現金書留封筒です。この封筒も使えます。

- 今回は現金を送りますので、郵便局から現金書留で送る方法しか選べません。

- この場合、郵送する際の封筒も現金書留専用の封筒を使わなければなりません。(ごくまれに例外が認められるケースがあるそうです。けれども通常は現金書留の封筒を使います。)

- また、現金書留の封筒は郵便局でなければ買えません。(一部例外があるという情報もあります。ですが確実ではありませんので、何らかの確証を持っていなければ無駄足を運ぶことになります。初めから 郵便局に行く方が良いでしょう。)

- 現金書留の封筒は郵便局で売っています。

- 現金書留の封筒はひとまわり大きい封筒もあります。ポチ袋や小型ののし袋などは通常サイズでOKですが、必要なら「大きいサイズの現金書留を お願いします。」と申し出ましょう。

効率の良い用意の仕方

現金書留の封筒には宛先と差出人を書く欄があります。中身を入れる前に記入します。(中身が入っていると複写式なので書きにくいためです。)

お金は、通常手渡しするように、お年玉ならポチ袋、お小遣いも相応の袋に入れます。そして現金書留の封筒に入れます。

現金書留の封筒の封入は結構手間がかかるので、できれば自宅などで予め封入しておく。

ちなみに、無地ののし袋、一筆便箋は常備しておくと便利です。

郵便局で封入する場合に注意すること

さて、いよいよ郵便局に差出をします。このとき、どうしても郵便局で現金書留の封筒購入と封入と差出を同時にするなら注意することがあります。

- ポチ袋等にお金の入れ忘れに注意する。

- 現金書留にお金の入れ忘れに注意する。(ポチ袋などプラス現金)

できれば、現金書留の封筒を買ってきて、自宅で封入をして郵便局に持って行くのが理想です。

なぜなら、年末の郵便局は混雑します。記入をする台も、あまり空いていないことがあります。お金を扱いますし、入れ間違いなどを防ぐためにも、なるべく自宅で封入、郵便局に差出し・・がおすすめです。

窓口が開いている時間に行けない時はゆうゆう窓口へ

ゆうゆう窓口とは、一部の郵便局に併設されている時間外などにも対応している窓口です。営業時間などはそれぞれ違います。こちらから確認でき ます。

ゆうゆう窓口がどこにあるか等を知りたい場合は、こちらを参考にして下さい。↓

その他注意する事

- 新券が好ましいのですが、なるべくきれいなお金を入れるようにしましょう。

- ポチ袋には必ず、相手の名前を書くようにします。裏には金額も書いておきます。

- 現金書留封筒のあて名は、お子さんの年齢にもよりますが、基本的に親御さんの名前を書きます。現金書留封筒には手紙なども同封できますので、何 の目的のお金なのか(お年玉、クリスマスプレゼント、お小遣い、など)をさりげなく書き添えて同封すれば混乱を招かずに済みます。

- 例えばですが、こちらはお子さんの誕生祝のプレゼントのつもりで送ったとします。ところが、お祝い用封筒に相手のお子さんの名前も何も書かれ ていないと「いったい何のため?」と首をかしげるという笑えない混乱もありえます。

発送するタイミング

郵送するということは、お子さんの親御さんから手渡しでもらうことになります。例えばお年玉をお正月に渡してもらうためには年末のうちに到着する必要があり ます。

と言っても年末ギリギリになると、親御さんも忙しいはず。少し余裕を持って発送します。

発送から到着にかかる日時は普通便と速達で変わります。急ぎたい場合は速達で、時間に余裕があるなら普通の現金書留で送ります。

発送から到着までにかかる日時の目安を知りたいときは、こちらを参考にして下さい。↓

そもそも現金書留(げんきんかきとめ)って何?

書留(かきとめ)とは

引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、届かなかった場合に、原則として

差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。

現金書留とは

現金を送付する場合専用の一般書留です。専用封筒はのし袋も入る大きさですから、お祝いを送るときにも便利です。

送料はどのくらいかかるの?

基本の料金に現金書留、速達などの料金が加算されます。

普通郵便の料金に現金書留料金が加算されます。

現金書留分の料金に、5,000円ごとに10円加算されます。

速達で送れば、さらに速達料金が加算されます。

郵便物の重量が重い場合、その料金も加算されます。

郵便局で封入と差出を一度に済ませる場合の手順

先に現金書留の封筒を郵便局で買い、封入を済ませてから再び郵便局に行くのが理想です。けれども、これは郵便局に2度足を運ぶということです。忙しいこの時期、一度で済ませたい場合もあります。

以下は自宅で封入をする場合と共通ですが、手順を書きました。参考に。

- 初めに窓口で現金書留の封筒を買います。21円です。

- 現金書留の封筒に宛名や差出人等を記入します。

- ボールペンは郵便局にありますので、借りられます。

- 封入する中味を入れます。入れ忘れがないか、封をする前に確認します。

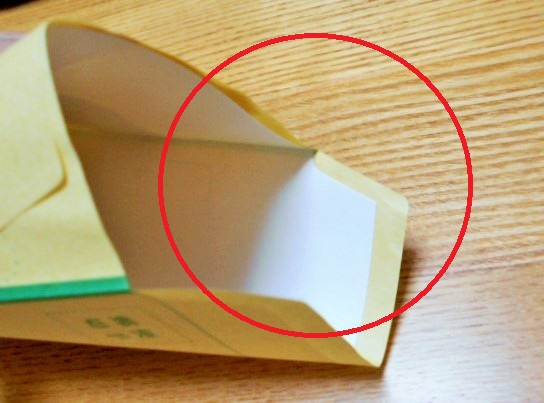

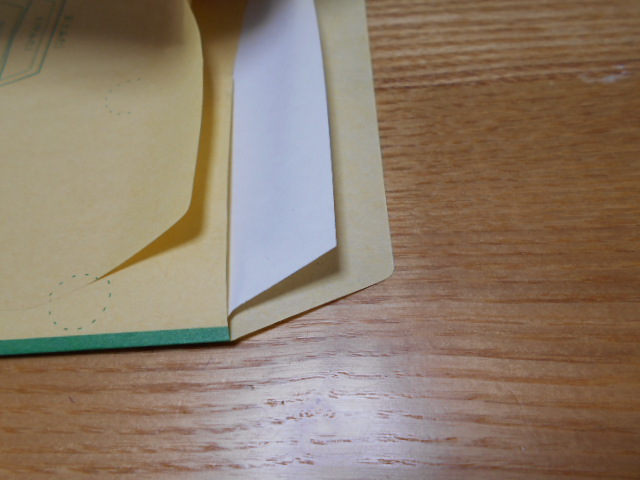

中味を入れる場所は白い紙と白い紙の間です。

間違えて茶色い外側と白い紙の間に入れないように注意しましょう。

- のりで現金書留封筒に封をします。

- 現金書留の封筒は封の仕方がちょっと特殊です。慣れないとちょっと戸惑うかもしれません。注意して封をします。

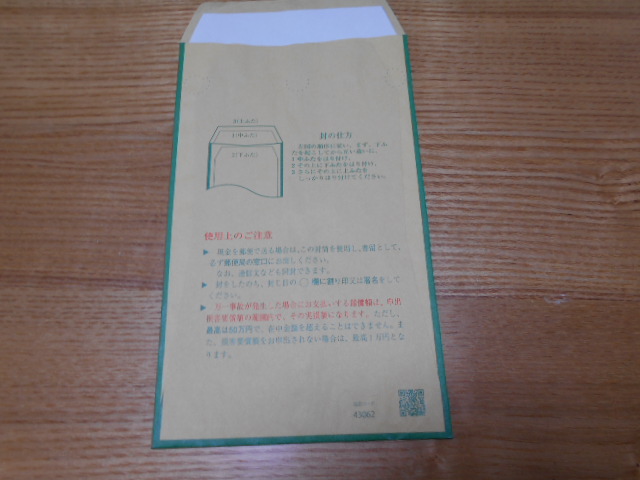

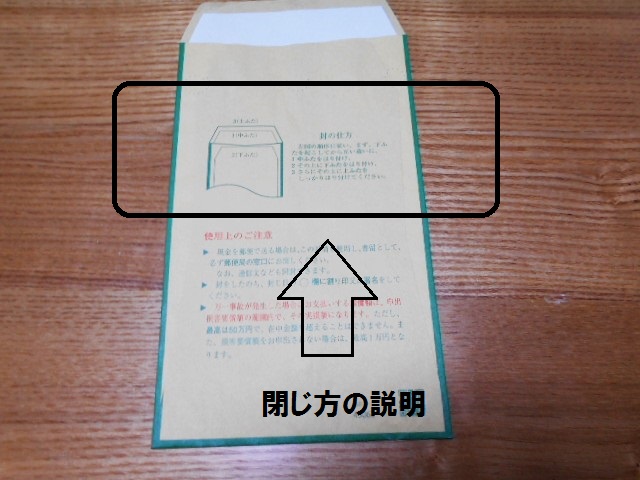

現金書留封筒の裏側

封を閉じるところは二重になっています。

封筒裏面に閉じ方が書いてあります。初めに内側を閉じ、最後に外ブタを閉じます。

- 封をしたら、閉じブタの角に(閉じると点線の〇印になるところ)ハンコを押すか(割り印)ボールペンで署名をします。

- ハンコは認め印、シャチハタ、どっちでもOKです。署名は苗字を書けばOKです。ハンコがなくてもOKということです。

- シャチハタは必ず必要なものではありませんが、思い出した機会に作っておくと重宝します。

- 窓口で「現金書留でお願いします。」と言って差し出します。

- 速達の希望があれば、「現金書留の速達でお願いします。」と言います。

- 現金書留の封筒に金額を書く欄があります。ここに書いた金額が補償される金額です。

- 送料の料金を支払います。

- 控えを受け取ります。

- 控えには追跡番号が記載されています。

- 相手に届くまで控えは大事に保管しましょう。

今回はお子さん相手ですので、正式なのし袋は使いません。ですが、のし袋の宛名を書いたり、認め印を押したりというちょっとした機会はあります。

認め印は極端な話100円ショップからも買えます。一方で、認め印は一度買うと相当長く使うものです。だから適当な物ではなく、しっかりしたものを初めから用意する方が結局は買い直しも要らず、大切に使う事ができます。

のし袋に手書きをすると失敗することがあります。そこで、こうした機会に、あらかじめ専用スタンプを作っておけばいざというとき慌てません。

直接、今回のお話には関係のない小物ですが、「思いついたときに」作っておくと、いざというときに重宝します。

まとめ

簡単に書けば、ポイントは以下の点です。

- 現金は郵便局から現金書留でしか送ることができない。

- 現金は現金書留専用封筒で現金書留で送る。

- 郵便局が開いていない場合はゆうゆう窓口を利用する。

- 現金書留の封筒にはポチ袋、のし袋、手紙なども同封できる。

文字で方法を書くと何やら面倒なイメージを持つと思います。でも、実際にやってみるとたいしたことではありません。

ただ、郵便局に最低一回は足を運ばなくてはいけません。

でも、相手が喜ぶ顔を思い浮かべれば、そんな手間もなんてことはないですよね。

この記事は記事執筆時の内容を反映しています。

特に料金等は、改正などで変化していることがあります。最新の詳しい情報は必ずこちらで確認してください。